近年來,世界範圍内平台經濟發展迅速。互聯網和數字平台的興起深刻改變了生産和生活方式,推動共享經濟的發展。但同時值得關注的是,随之滋生的數據壟斷、算法霸權等在内的一系列問題,對經濟社會的有序發展也形成了一定阻礙。随着信息技術革命的進一步深化發展,以塞德裡克·杜朗(Cédric Durand)、雅尼斯·瓦魯法基斯(Yanis Varoufakis)、約迪·迪恩(Jodi Dean)等為代表的左翼學者在學界掀起了一股新理論思潮,即“技術封建主義”。其中,瓦魯法基斯甚至斷言,作為資本主義支柱的利潤已經被租金擊敗,終結資産階級統治的是“雲主義者”而非無産階級,代替資本主義的是“技術封建主義”而非社會主義。那麼,基于數字平台的“技術封建主義”真的超越了資本主義嗎?要研究這一問題,需要回歸馬克思主義的立場和方法,深入探究平台經濟中“雲租金”的來源與形式。

“技術封建主義”理論一般認為,互聯網加速了資本主義的滅亡,但取代它的并不是社會主義,而是“技術封建主義”。在這裡,“技術封建主義”将其理論體系建構在“雲資本”“雲主義者”“雲封地”“雲租金”“雲農奴”等一系列核心概念基礎之上。

“雲資本”作為“技術封建主義”的核心概念,涵蓋了數字基礎設施和内容生産兩個關鍵領域。具體而言,它不僅涉及通過數字平台和雲計算技術構建的基礎設施,例如智能算法、服務器群等軟硬件設施;還控制和管理着全球的信息流、數據與内容,例如各類平台中用戶上傳發布的評論、視頻、照片等數據信息。在資産階級中,設法積累大量“雲資本”的資本家可稱為“雲主義者”。在數字信息時代,“雲主義者”通過技術手段集中資源與權力,從而形成一種類似于封建主義的經濟和社會結構。但與封建地主不同的是,“雲主義者”并不是天然就擁有獲取租金的權力,而是需要從源頭開始創造租金,而這一創造過程實質上就是數字平台取代市場的過程。由于數字平台與市場有着本質不同,更類似于封建制度下的封地,因而可以稱之為“雲封地”。“雲主義者”憑借其對“雲封地”的壟斷,向訪問數字平台和使用雲計算服務的用戶收取租金,從而産生“雲租金”。基于上述機制,“雲資本”将幾乎所有網絡用戶納入其增殖過程之中,并把雇傭工人變成雲計算下的工人,導緻他們在算法的控制下生活越來越不穩定、壓力越來越大,同時使所有網絡用戶變成“雲農奴”,自願為“雲主義者”生産“雲資本”。

(二)“技術封建主義”的核心特征體現為利潤讓位于“雲租金”

“技術封建主義”理論認為,“技術封建主義”是超越并将會埋葬資本主義的新的生産形式,資本增殖方式的不同是“技術封建主義”與資本主義的核心區别,并主要表現在兩個方面:市場被“雲封地”取代和利潤讓位于“雲租金”。從“封建主義—資本主義—技術封建主義”的動态發展過程視角,可以更好地理解利潤讓位于“雲租金”這一“技術封建主義”的核心特征。

從封建主義到資本主義的過渡是權力從土地所有者向資本所有者的轉移過程。“圈地運動”強制将勞動者與土地分離,資本的原始積累為資本主義生産方式的确立奠定了基礎。在反對封建制度的曆史進程中,資産階級發揮了至關重要的作用。在經濟層面,從封建主義到資本主義的根本轉變是建立在以利潤篡奪租金作為社會經濟體系的驅動力之上的。對剩餘價值的追逐是資本主義的發展引擎,它促使資本家不斷改進生産技術,以獲得超額剩餘價值。生産力的發展極大地促進了商品交換,商品經濟因而不斷完善并進入市場經濟階段,價值轉變為生産價格,剩餘價值表現為利潤進而轉化為平均利潤。由此,農奴和地主轉變為雇傭工人和産業資本家,曾經占據主體地位的地租讓位于利潤。

在數字經濟條件下,資本演變成“雲資本”,“技術封建主義”逐漸摧毀了資本主義的兩大支柱——市場和利潤。“技術封建主義”理論認為,市場是一種分散的價格形成機制,其中的交換價值以貨币價格、工資等形式實現。而“雲主義者”的算法不僅具有集中匹配買家和賣家的能力,并且能将每一個買家與其他買家、每一個賣方與其他賣家隔離開來,而這與市場的含義完全相反。因此,市場已經被數字平台所取代,“雲封地”占據了主導地位。相應地,租金也重新戰勝了利潤。在由“新圈地”塑造的互聯網世界中,所有人被迫将自己交給那些将買家之間和賣家之間隔離開來的數字平台。“雲資本”展現出前所未有的掌控力,它将管理者和市場營銷人員的角色内化到算法之中,當用戶在“雲封地”活動時,“算法警察”就開始收集“雲租金”。随着越來越多的活動在數字平台完成,最終使租金再次擊敗利潤,成為社會經濟的主導。

“技術封建主義”超越了資本主義嗎?對此,“技術封建主義”理論給出了肯定的答案。“技術封建主義”中“雲資本”的增殖依靠的是全人類的無償勞動,而資本主義中的資本增殖是依靠工人階級的有償勞動,因此,“雲主義者”的統治與資本主義的統治存在根本不同。資本主義的發展使資本有機構成在積累過程中不斷提升,導緻利潤率呈現下降趨勢,而這反過來壓縮了資本主義的生存空間。随着“雲封地”取代資本主義市場,“雲租金”也逐漸取代利潤。因此,“技術封建主義”理論認為,由于資本主義活動的迅速發展,資本主義正在消亡,隻是埋葬資本主義的不是無産階級而是“雲主義者”,取得勝利的不是社會主義而是“技術封建主義”。

然而,事實真的如此嗎?“技術封建主義”理論認為,“技術封建主義”超越資本主義的核心在于前者依賴于租金,而後者關注的是利潤。因此,要正确認識“技術封建主義”與資本主義的關系,就需要對“雲封地”“雲租金”作進一步分析。

“技術封建主義”的核心支柱是“雲租金”,而“雲租金”的實現離不開“雲封地”。“技術封建主義或雲資本主義,它使真正的資本家及其剝削的工人從屬于由我們的新封建主控制的壟斷數字公地。”這裡的“壟斷數字公地”即“雲封地”,本質上屬于數字空間。但數字空間不能直接作為人的活動場所,因此,“雲封地”的實現需要借助數字平台。數字平台是以信息設備和軟件算法為基礎的數字空間中人的活動場所,也是“雲封地”的最主要形式。

數字空間實質上是一種以信息設備和軟件算法為基礎的數字化信息空間,是數字信息運動的存在形式。信息空間形式多樣,而數字空間的特殊性在于其數字化形式,即數字空間内的信息以數字化編碼的形式運動。馬豔等認為,互聯網空間可以分為互聯網基礎層、網絡連接層、在線空間層。這種分法更側重于展現互聯網空間的結構和硬件基礎。數字空間是信息運動的存在形式,可以從信息的運動角度認識數字空間。信息的運動形式主要分為信息處理、信息存儲和信息傳輸,相應地,數字空間也可劃分為數字信息處理空間、數字信息存儲空間和數字信息傳輸空間。根據信息運動的具體形式,還可以繼續細化,其中信息處理又可細分為信息創造、信息呈現和信息加工,信息存儲可分為本地存儲和雲存儲,信息傳輸也可劃分為有線傳輸和無線傳輸。

數字空間與現實物理空間既有聯系又存在區别。米加甯等提出,數字空間是以數據的形态内嵌于物理空間和社會空間的第三空間,不僅是對現實空間的映射,更是對現實空間的重塑。首先,數字空間與現實空間聯系密切。數字空間的存在離不開服務器、網線、硬盤、CPU等硬件設備,以及數據算法等軟件設施,信息的運動必須以信息設備和軟件算法等為基礎。因此可以說,虛拟空間是對地理空間的邏輯映射,建立在信息技術對現實世界高度仿真的基礎之上。其次,數字空間并不是單純地映射和仿真現實空間,而是在一定程度上超越了現實空間。例如,在遊戲中重新定義物理規則,從而創造反重力等違背現實空間規則的場景;根據人的想象構造出現實中并不存在的事物。因此,數字空間在一定程度上也充當了現實空間與精神空間的媒介,一方面通過對現實世界的仿真,将現實空間以數字化的形式加以呈現;另一方面,将精神世界具現在數字空間中,創造超越現實空間的虛拟空間。

數字空間的數字化特征意味着其不能直接作為人的活動場所,人在數字空間中的活動也必須借助數字平台。在“數字平台”一詞中,數字作為定語表征其形式,平台才是其核心内容。人的活動離不開一定的空間,例如農業勞作主要發生在“田間”、工場手工業和機器大工業則主要發生在“工作間”。同時,人的需要的多樣性決定了人的活動的多樣性,也必然要求各種各樣的活動空間。在社會發展過程中,這些活動空間逐漸有了約定俗成的名稱,例如進行藝術表演的舞台、用于運動的操場、小團隊的工作室等。而随着信息技術的發展,越來越多的活動發生在數字空間中,形成了豐富多彩的活動場所,并有了不同的名稱,例如社交平台、電商平台、搜索平台等。盡管因功能不同而名稱各異,但毫無疑問,這些平台都是人的活動場所,并且都具有數字化的特征,因而都屬于數字平台。由此,可以把數字平台定義為以信息設備和軟件算法為基礎的數字空間中人的活動場所。

形象地說,數字平台是在數字空間中開辟的一塊又一塊的“土地”,為人的生産生活提供場所。數字空間多種多樣,人的活動也豐富多彩,因而需要不同類型的數字平台。不同的劃分标準會對應不同的數字平台類型,因而國内學者對數字平台的分類也不盡相同。如,謝富勝等根據收費模式和交易商品類别,把數字平台分為廣告平台、線上商品交易平台和線下服務交易平台三大類。王璐等将數字平台劃分為廣告平台、産品平台、精益平台、雲平台和工業互聯網五種類型。李允堯等認為,平台是雙邊市場的核心,而雙邊市場有交易中介、媒體、支付工具和軟件平台四種形式。不難看出,現有分類主要針對的是數字信息處理空間。

數字平台既是數字空間中人的活動場所,本質上又是一種信息空間,因此,可以從信息運動的不同形式對其進行分類。根據數字空間的分類,數字平台首先可以分為數字信息處理平台、數字信息存儲平台和數字信息傳輸平台。進一步來看,數字信息存儲平台又可分為本地存儲平台和雲存儲平台,數字信息傳輸平台也可分為有線傳輸平台和無線傳輸平台。數字信息處理空間中信息的運動形式最為豐富,包括信息的呈現、檢索、加工等,這也導緻數字信息處理平台的種類繁多。同時,這類平台與人的需求和活動的關聯又最為緊密,因此,對其分類既可依據信息的運動形式分為信息呈現平台、信息檢索平台以及信息加工平台等,又可根據人的活動類型将之劃分為生産型平台、交換型平台、消費型平台等。其中,生産型平台以服務生産為主,例如工業互聯網、工業設計軟件便是能夠為生産活動提供數字空間的數字平台。交換型平台則以交換為主要内容,例如貨币流通平台。随着電商平台銷售額的不斷攀升,消費平台發展十分迅速,非物質産品消費平台也逐漸風靡。對于不同類型的平台,其收入形式也有明顯差異,例如軟件購買付費、年金繳納、廣告收入、直播帶貨抽成等。雖然這些平台的收入形式多樣,但是除了投入數字平台的資本的利息外,本質都是數字平台所有權的經濟實現形式,是依靠基于數字平台空間壟斷的“雲封地”所收取的“雲租金”。為進一步深入研究“雲租金”的來源與表現,本文主要以規模較大的、與人們生活較密切的電商平台為例展開分析。

為使用數字平台而繳納的租金或者說“雲租金”,本質上是數字平台所有權的經濟實現形式。然而,需要指出的是,這種經濟實現絕非在無條件的情況下發生的,它有着與之對應的約束條件。馬克思指出:“各種經濟時代的區别,不在于生産什麼,而在于怎樣生産,用什麼勞動資料生産。”自農業革命以來,勞動工具逐漸由簡單工具發展到機器體系,且後者不斷向信息化、智能化發展,土地作為勞動對象的屬性逐漸讓位于作為勞動場所的空間屬性,而勞動場所空間屬性的不斷強化最終演變為勞動場所的數字化和虛拟化。在這一過程中,勞動場所的數字化和數字平台的壟斷成為“雲租金”産生的現實基礎。

“一方面,土地為了再生産或采掘的目的而被利用;另一方面,空間是一切生産和一切人類活動的要素。從這兩個方面,土地所有權都要求得到它的貢賦。”農業革命後,人類開始定居生活,勞動場所和勞動工具轉變為農業社會中經過人工改造的耕地和簡單工具。耕地既承擔着勞動對象的角色,又作為勞動場所而存在。工業革命後,機器成為主要勞動工具,工廠成為主要勞動場所。“就工廠來說,土地隻是作為地基,作為場地,作為操作的空間基地發生作用。”因此,在工業社會,随着農業占整個經濟比重的下降,土地作為勞動對象的屬性已經開始弱化,作為勞動場所的空間屬性則不斷發展,而這也導緻勞動場所的“脫實向虛”成為可能。

從20世紀後半葉開始,計算機技術逐步發展,至今手機等移動客戶端已成為生活必需品。尤其随着5G等通信技術的發展,信息高速公路、智慧城市等一系列新事物不斷湧現,整個社會正逐步邁向萬物互聯時代。信息技術深刻地改變了人類的生産和生活方式,電子商務規模也随之不斷擴大。2023年,電子商務銷售額占全球零售額的19%以上,預計到2027年在線市場将占全球零售總額的近四分之一。同時,傳統制造業與互聯網逐步融合,智能制造将工人從工業社會的主要勞動場所即工廠中解放出來,機器體系逐漸向信息化、智能化發展,越來越多的勞動者脫離了實體勞動場所,轉而在虛拟的數字空間中勞動,而這必須借助于數字平台才能實現。

“土地所有權的前提是,一些人壟斷一定量的土地,把它當做排斥其他一切人的、隻服從自己私人意志的領域。”數字平台所有權的前提則是數字平台的壟斷。平台經濟的快速發展導緻平台企業規模急劇擴大,從而不可避免地帶來數字平台壟斷問題。而且随着平台經濟規模的不斷擴大,數字平台壟斷問題也愈發嚴峻。關于平台企業的壟斷及其形成機制,國内研究成果頗豐。如,謝富勝等認為,平台企業壟斷存在三個層次:特定相關市場上的橫向壟斷平台,縱向一體化和跨行業擴張的大型壟斷性平台複合體,以特定基礎平台為核心的層級嵌套式平台生态系統。李勇堅等分析了軸心型市場的初始壟斷與輻射型市場的二輪壟斷,認為在初始壟斷層面,壟斷主要依靠數字平台控制和渠道、數據管制等手段;在二輪壟斷層面,流量、數據、資金優勢等推動壟斷向其他市場擴散。黃尹旭等提出,平台壟斷的基礎在于平台、數據、算法三者的聯動,即數字平台通過收集數據、建構算法,從而強化其市場壟斷能力。李灏等認為,數字企業會通過以資本操縱科學、滲透政治權力,以及塑造特定的社會文化,從而達到壟斷的目的。

由此可見,數字平台的壟斷既依賴于技術要素,又離不開社會文化要素。首先,數字平台本身就有技術壁壘和資本壁壘傾向。數字資本對關鍵生産要素的壟斷在于,構建平台不僅需要大量的數字信息設備,還需要大量的專業技術人才。同時,為保證平台的正常運行,還需要相應的網絡防護技術。這些設備、人才和技術投入為後進入者設置了重重障礙。其次,平台一旦構建完成,數據就源源不斷地産生,而不斷積累起來的數據連同算法一起,為平台的潛在競争者設置了進入壁壘。最後,是不能忽視的平台用戶數量。大規模的用戶能夠為平台提供海量數據,同時也意味着更大的市場份額,能夠不斷強化平台的壟斷地位。為了保證用戶數量,一方面,數字平台通過信息設備更新、數據算法優化等手段,提升平台的硬實力;另一方面,通過管理制度改進、社會文化塑造、用戶習慣養成等社會文化手段,增強平台的軟實力。

一種觀點認為,對數據的壟斷是平台盈利的基礎,平台收入是數據租金。數據成為新的生産要素,其重要作用毋庸置疑。一些數字平台的收入确實與數據密切相關,但數字平台收取數據租金隻是表面現象。首先,數據的所有權并不屬于平台。平台占有數據的前提是其對數字空間的壟斷,平台獲得所謂的數據租金實質上是依靠對虛拟勞動空間的壟斷。其次,不依靠數據的數字平台也可以盈利。數字平台可以分為生産型、交換型、消費型等多種類型,很多生産型平台并不依賴于數據,如工業仿真設計軟件等。在這些平台中,勞動者生産出的數據并不屬于平台企業,平台的租金收入實質上是依靠對虛拟勞動空間的壟斷。總之,數據是數字平台壟斷的重要推動因素,也可能給平台帶來收入。但從本質上看,數字平台所有權不僅是電子設備等有形資産的所有權及知識、技術、品牌、信譽、數據等無形資産的所有權,更是虛拟勞動空間的所有權。正因如此,數字平台的收入也由兩種不同性質的收益組成,既包括投入數字平台的資本的利息,也包括數字平台所有權的真正經濟實現形式,即“雲租金”。

數字平台從經濟屬性上可被看作虛拟的土地,即“雲封地”,因此,對“雲租金”的分析可以類比土地租金。迪朗也正是從地租角度思考當代資本主義問題,并指出“一旦我們認真對待地租問題,數字技術的政治經濟學就變成了一種技術封建主義邏輯”。平台收入由兩部分組成,即平台資本的利息和以數字平台所有權壟斷為基礎的平台租金即“雲租金”。投入平台的資本包括信息設備采購、軟件算法構建等平台建設費用,這部分資本要求的收益包含在平台收入之中。但正如土地資本的收益不構成真正的地租一樣,這部分平台收入也不是真正的“雲租金”。“地租是土地所有權在經濟上借以實現即增殖價值的形式。”同樣的,“雲租金”是數字平台所有權在經濟上的實現形式,是通過數字平台獲取的類似于地租性質的收入。電子商務平台是平台經濟的重要組成部分,從其運行邏輯中可以更好地理解“雲租金”的形式和來源。因此,這裡以電商平台為例,分析其“雲租金”(以下簡稱“台租”)的實現形式與價值源泉。

馬克思在闡釋級差地租的一般概念時,是以自然瀑布為例的。“這種自然力是一種可以壟斷的自然力,就像瀑布那樣,隻有那些支配着特殊地段及其附屬物的人才能夠支配它。……這樣的自然力,既不是相關生産部門的一般條件,也不是該生産部門一般都能創造的條件。”數字空間是信息運動的存在形式,因而數字平台壟斷的自然力在電商平台中就表現為更高的信息流量。電商平台所提供的虛拟空間本質上是信息處理空間,而該空間并不是同質的,不同平台所蘊含的或能展示的信息存在差異。因此,信息含量大、展示能力強的平台就如同擁有瀑布的土地一樣,而由此帶來的超額利潤也是級差台租的基礎。

級差地租Ⅰ以土地肥力和土地位置為基礎,級差台租Ⅰ也以二者為基礎,隻是在平台空間中,“肥力”與“位置”密切相關,好的“位置”往往意味着高的“肥力”,而這種高的“肥力”所帶來的超額利潤正是級差台租Ⅰ的基礎。在電商平台中,級差台租Ⅰ依賴于外部流量和内部排名。所謂外部流量是指流入該電商平台的信息量,是電商平台“肥力”的表現之一。外部流量越高,電商平台的“肥力”越高,其商品成交概率就越高,成交額也越大。外部流量主要與平台的技術水平、管理完善程度、知名度等相關。同時,外部流量并不會均等地提高平台空間的“肥力”,而會因平台内部排名不同而有所區别。互聯網競價排名屢見不鮮,平台内部競價排名也很常見,靠前的展示位置往往能夠獲得較多的流量,進而實現更高的利潤。

級差地租Ⅱ與追加資本有關,級差台租Ⅱ同樣如此。電商對自身的口碑、信譽的投資,以及平台完善自身技術、提高知名度所帶來的超額利潤是級差台租Ⅱ的基礎。首先,電商通過建立售前、售中、售後客戶服務體系,嚴格把控商品質量,完善商品物流配送流程,進而提高品牌信譽、認知度,最終達到提升商品銷售額的目的。其次,基于大型電商平台之間的壟斷競争狀态,各電商平台不斷完善自身技術、改進管理模式、提升平台知名度,以便吸引更多外部流量、擴大交易規模,進而為商業資本吮吸更多的剩餘價值提供了可能。

級差台租Ⅰ和級差台租Ⅱ既有聯系又有區别。首先,級差台租Ⅱ以級差台租Ⅰ為基礎。級差台租Ⅱ盡管是由追加資本産生的,但其本質依然是依靠數字空間的“肥力”差别而獲得的超額利潤。平台自身的追加投資會提高平台的整體流量,即提高平台的“肥力”。電商對自身口碑、信譽等的投資既會提高平台的“肥力”,又會提高自身商鋪的流量。其次,級差台租Ⅱ與級差台租Ⅰ存在區别,即二者的占有方式不同。級差台租Ⅰ的基礎主要來自電商平台本身,平台的外部流量雖然與入駐商家的數量有關,但主要以平台的硬件設施、軟件服務、管理制度及信譽口碑等為基礎。同時,電商平台的内部排名也主要由平台所有者控制。因此,級差台租Ⅰ被電商平台所有者直接占有。級差台租Ⅱ的基礎是平台所有者和入駐商家通過追加投資對自身的改良。平台所有者的追加投資有益于整個平台,由此産生的級差台租Ⅱ由平台所有者和入駐商家共同占有。随着平台繼續追加投資及投資效應的釋放,不斷有新的商家入駐,而平台流量增加會導緻競争趨于激烈,商家要保持自身在平台的内部排名,就要加大投資,加之平台往往存在按成交額收費的條款,從而最終導緻由商家占有的由平台投資帶來的級差台租Ⅱ逐漸轉移到平台所有者手中。而入駐商家對自家店鋪的追加投資,在改良店鋪的同時也促進了整個平台的流量增加,因而由此帶來的級差台租Ⅱ同樣由平台所有者和入駐商家共同占有,隻是前者占據了更大份額。并且,當商家退出平台時,由商家占有的這部分級差台租Ⅱ并不會完全轉移到平台所有者手中,因為商家的追加投資主要是針對自家店鋪的質量、口碑等,而非是對平台的改良。

與土地資源一樣,隻要使用數字平台,就要繳納租金,這種區别于級差台租Ⅰ和級差台租Ⅱ的台租形式即絕對台租。電商平台的台租來源于由産業資本分割的剩餘價值。在傳統商業模式中,存在着各級代理商、大量中間商和衆多零售商。電商模式則大幅縮短了流通環節,甚至可以實現生産商與消費者的直接交易。流通環節的縮短也大大減少了商業資本的總量,提高了商業資本的周轉速度。一方面,電商平台的出現減少了各級經銷商、零售商的商品倉儲、保管等費用。另一方面,電商不需要像實體商店那樣支付房租、水電及銷售人員工資等費用。這裡以電商平台減少商業資本總量的情況為例:

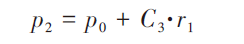

假設某一商品A的電商價格和實體店價格是相同的(1),且不考慮資本周轉的影響,産業資本的出廠價格為:

其中,C0表示商品A生産過程所耗費的總資本,r表示平均利潤率(已和商業資本平均之後的利潤率)。

商品A由生産領域進入消費領域有兩種途徑,一是經過傳統的各級中間商及實體零售商,二是經過電商平台。那麼,在前一種情況下,商品到達消費者手中的價格是:

其中,C1i表示各級代理商和中間商的商業資本,C2表示零售商的商業資本。∑C1i·r+C2·r則表示各級代理商、中間商及零售商的總資本量及所獲利潤量。

(3)

(3)

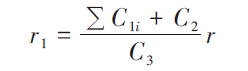

其中,C3、r1分别表示電商平台商家的資本量及其利潤率。在電商價格等于實體店價格的條件下,電商平台商家的利潤率為:

(4)

(4)

由此可見,在不考慮資本周轉因素時,完成等量的商品銷售,若電商的商業資本量小于傳統銷售模式的商業資本量,那麼電商可以獲得更高的利潤率。如果考慮電商加速資本周轉的情況,因電商的存貨積壓、商品倉儲等成本要小于實體代理商、零售商,所以其資本周轉速度要更快,從而年利潤也将更高,而這部分超出平均利潤的超額利潤正是絕對台租的來源。總而言之,平台所有權的壟斷是絕對台租産生的原因,産業資本家轉移的剩餘價值則是絕對台租的來源。

絕對地租和級差地租是地租的兩種基本形式,“除此以外,地租隻能以真正的壟斷價格為基礎,這種壟斷價格既不是由商品的生産價格決定,也不是由商品的價值決定,而是由購買者的需要和支付能力決定”,學界一般把這種地租形式稱為壟斷地租。在數字平台中,也存在着以壟斷利潤為基礎的壟斷台租。農業壟斷地租的基礎是某些特殊土地所産出的名貴而稀少的産品及其形成的壟斷價格,壟斷台租的基礎同樣是壟斷價格。

數字空間是有限且不同質的,這是部分商家形成壟斷價格的基礎。首先,數字平台本身是有限的,其所能提供的虛拟空間的無限性也是相對的,如技術壁壘、資本壁壘及品牌效應等會限制平台的數量。數字平台所提供的虛拟空間遠遠多于現實中土地的絕對空間,并且能通過優化軟硬件設施等方式,以相對較小的成本獲得相對較多的虛拟空間,因而數字平台的虛拟空間在理論上具有近似的無限性。然而,數字空間雖然理論上可以無限擴展,但受到勞動力數量、智能終端的性能、市場規模等因素的限制,因而具有事實上的有限性。如,智能手機屏幕所能顯示的信息是有限的,消費者網上購物時通常隻會浏覽少數幾頁的搜索結果,所以電商平台的空間不會無限擴大。其次,數字平台提供的數字空間也不是同質的。這就造成數字空間中某些位置的信息含量和信息流動速度優于其他位置,從而為壟斷利潤的産生奠定了基礎。這裡的壟斷利潤是指平台的使用者由于對某些空間位置的壟斷而獲得的利潤,而非平台的所有者對平台的壟斷所帶來的收入。數字空間中某些特殊位置被部分商家占有,這些位置能夠提供更好的信息呈現、吸引更多的流量,從而可以實現更快和更大規模的商品交易,但是這種利潤依然會轉化成級差台租。隻有商家憑借這種有利位置以超過商品價值的壟斷價格出售商品,進而獲得壟斷利潤,才能構成壟斷台租的基礎。前文提到的電商平台的寡頭壟斷、線上線下商品異質化等,同樣也為部分電商壟斷價格的形成提供了條件。

五、“技術封建主義”的本質與資本主義衰亡的必然曆史趨勢

台租或“雲租金”歸根結底來自雇傭工人的有償勞動創造的剩餘價值。“技術封建主義”的本質是資本主義生産關系的技術化延伸,進一步彰顯了資本主義通過技術重構實現剝削升級的寄生性本質。但馬克思主義者需警惕其隐喻陷阱,堅持從剩餘價值理論出發,正視資本主義發展的當代特征及其加速衰落的曆史趨勢。

(一)“技術封建主義”是數字信息時代資本主義發展的新形式

“雲封地”是數字信息時代“圈地運動”的結果。相較于資本主義發展初期,數字信息時代的“圈地運動”在内容和形式上都呈現了不同特征。在内容方面,數字空間是數字信息時代“圈地”的對象。曆史上,資産階級強制剝奪農民的耕地,破壞了勞動者與勞動條件之間的聯系,為資本主義生産方式的建立與發展奠定了基礎。随着資本主義生産關系占據了主導地位,絕大部分勞動者失去了生産資料并淪為雇傭工人,對土地或生産資料的剝奪讓位于以絕對或相對剩餘價值的獲取為主要表現形式的剝削。然而,随着數字信息技術的不斷發展和數字基礎設施的普及,勞動者再次與生産資料産生直接聯系成為可能。數字空間充當了“土地”的角色,用戶可在數字平台上完成生産和生活活動。資本主義生産不允許勞動者擁有并自由使用生産資料,對數字空間的“圈地運動”因此而産生。随着數字平台壟斷地位的形成及不斷鞏固,“雲封地”便出現了。并且由于數字空間的特性,數字平台可以滲透到生産和生活的各個領域,使得“圈地運動”的範圍更加廣泛。在形式方面,數字信息時代的“圈地運動”采用的是更加隐蔽的技術暴力。用戶在使用數字平台前必須同意一系列條款,并将個人賬戶等各類信息交付給平台企業,否則将不能使用平台的相關功能。基于技術壟斷的平台對用戶數字資産的剝奪更便捷和隐蔽,而“雲資本”對“雲農奴”數字成果的剝奪則是數字信息時代的資本原始積累形式。

“技術封建主義”理論認為,數字平台瓦解了市場,因為前者失去了市場的根本特征:分散。然而,首先,分散與否并不是判斷市場是否存在的充分條件,因為市場的本質是交換。盡管交換類的數字平台将賣家與賣家之間、買家與買家之間隔離開來,但并沒有消除商品交換本身。其次,所謂的分散更接近于自由資本主義階段的市場特征,但随着資本主義進入壟斷階段,資本集中和壟斷早已成為市場的主要特征。同時,由于私人資本規模的有限性,任何資本都無法完全壟斷市場,同一細分市場中可能存在寡頭競争,不同市場也常由不同的資本集團所控制。因此,即使是在數字平台日益發展的背景下,市場的分散和競争特征依然存在。

台租或“雲租金”是數字平台所有權的經濟實現形式,歸根結底來自工人階級活勞動創造的價值。“雲租金”的形式多樣,分類标準也紛繁複雜。從價值層面來看“雲租金”,可以繳納租金的用戶類别作為劃分标準。使用數字平台的用戶可以劃分為生産類、交換類和消費類,“雲租金”也可據此分為三類。具體來看,随着工業互聯網等生産端數字平台的日益普及,生産領域越來越離不開各類工業軟件,其相關用戶所交納的生産類“雲租金”,就是自身勞動生産的商品經過社會交換而實現的最終價值的部分扣除。交換類“雲租金”的代表是入駐電商平台的衆多商家所繳納的租金。由于銷售領域并不創造價值,其利潤來自産業資本所獲得的剩餘價值,因此,其繳納的租金直接來自本身的利潤,歸根結底仍是産業工人創造的價值。消費類“雲租金”的代表是使用數字平台的用戶群體,此類主體交納的“雲租金”來自其收入,對于絕大部分用戶而言是來自其工資,即其通過勞動創造的價值的一部分。

總而言之,市場和利潤沒有消亡,“雲資本”以一種全新的形式強化了對無産階級的控制和剝削,無形中将資本主義的壟斷程度推向新的高峰,也加速了資本主義的衰落。

(二)數字技術的發展沒有改變資本主義必然滅亡的曆史趨勢

“技術封建主義”理論作為當代西方左翼學者對數字資本主義的核心批判範式,其理論價值在于敏銳地捕捉到了數字時代資本積累手段的新變化和資本主義壟斷性與壓迫性的強化。但其将曆史辯證運動簡化為“倒退”叙事,将數字壟斷類比為封建土地兼并,這種隐喻遮蔽了資本主義剝削的本質。“技術封建主義”提出的“雲租金”本質上是資本通過壟斷數字生産資料對剩餘價值的再分配,而非全新的剝削機制。同時,“技術封建主義”過度強調技術的自主性,将平台壟斷視為曆史必然,忽視了無産階級的曆史作用,錯誤地将“雲主義者”視作資産階級的掘墓人。馬克思主義者需要警惕其隐喻陷阱,堅持從剩餘價值理論出發,正确認識數字時代資本主義的最新發展。

“技術封建主義”的本質是資本主義生産關系的技術化延伸,進一步印證了資本主義通過技術重構實現剝削升級的寄生性本質。科技巨頭通過壟斷數據資産與算法權力,将傳統的剩餘價值剝削機制轉化為以租金為核心的新型榨取機制。金融資本與科技巨頭的融合則使數字技術進一步淪為資本擴張的工具。資本積累的重心已從物質生産轉向對用戶行為、社交關系等數字公地的圈占,傳統資産階級逐漸成為技術寡頭的附庸。這揭露了資本主義内在矛盾的激化——生産資料的私有化與數字技術的社會化屬性之間的沖突已不可調和,資本主義制度正通過技術壟斷加速其自我否定的曆史進程。

總之,對“技術封建主義”的分析要以馬克思主義唯物辯證法為方法論指南,既要正視數字技術被資本異化為統治工具的現實,也不能忽視數字信息時代資本積累仍是剝削剩餘價值的本質;既要肯定其揭露資本主義制度衰亡的批判價值,也要警惕曆史隐喻對革命主體性的消解。唯有将剩餘價值理論作為技術批判的理論基石,才能正确認識資本主義的當代發展及其加速衰落和必然滅亡的曆史趨勢。

(作者單位分别為:西北工業大學、南開大學·中國社會科學院大學21世紀馬克思主義研究院)