傳統文化的社會化及其現實價值

胡安甯

摘 要:優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展,離不開在機制層面對傳統文化社會化過程進行細緻考察。基于認知雙元過程模型,将個體的認知過程(“思”)細化為反思性認知與直觀性認知兩類,進而結合個體對傳統文化的“表述”(“言”)和“行動”(“行”)面向,嘗試從“思與言”和“思與行”的區分角度構建“片言—俱言—遵行—踐行”的四分類傳統文化社會化分析框架。通過“濡化”和“涵化”兩個面向不同對象的傳統文化社會化實例,這一分類框架在實踐層面上有助于明晰傳統文化在“行動者”層次上的多維度社會化表現,并展現了傳統文化在海外傳播和文明互鑒過程中的多重側重點和目标。傳統文化社會化的分類框架從機制上拓展了既有文化社會學“聽言”和“觀行”的回溯性研究進路,也有助于切實推進優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展。

關鍵詞:傳統文化社會化認知雙元過程濡化涵化

作者胡安甯,複旦大學社會發展與公共政策學院教授(上海200433)。

引言

中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展需要在實踐過程中完成對傳統文化的内蘊創新。實踐的主體是現實社會生活中的行動者。因此,凸顯傳統文化在生活規範與人生意義上的德性價值,加強中外文明的交流與互鑒,需要從機制上充分理解與把握實踐行動者何以認同和接納傳統文化,此即傳統文化的社會化議題。

對傳統文化的既有社會學探究往往将傳統文化的社會化看作一種“基本假定”或者“既定事實”。但這種分析路徑因過于簡化了社會化過程,從而帶來一系列學理層面的困境。例如,由于沒有深究“化”的過程,社會科學研究者在解釋特定社會現象時,會面臨某種“歸因”困境,從而形成誤導性結論。此外,将傳統文化社會化看成一種“背景性”的假定條件也模糊了“化”的含義和标準。例如,我們在學理上尚無很好的分析框架來判斷究竟在何種标準和條件下,可以認為傳統文化“達成了”社會化。為了克服這些分析上的局限,更加明晰傳統文化社會化的具體過程,應當對傳統文化社會化進行機制層面的詳盡分析。具體而言,本研究提出一個類型學意義上的傳統文化社會化分類框架,将傳統文化的社會化分為片言、俱言、遵行和踐行四種基本類型。這一分析框架直面傳統文化何以發揮社會效力這一現實關切,更好地闡釋傳統文化如何在社會行動者層面達成一種“不言自明”的狀态,以此提升學術界對于文化傳承、變遷與發展的認識。

落實到經驗層面,傳統文化的社會化可以進一步細化為“濡化”和“涵化”兩種類别。前者是指身處特定社會之中的個體對于該社會傳統文化的“縱向”繼承,後者則是指身處特定社會之外的個體通過接觸某一社會的傳統文化而形成的“橫向”文化變遷。探究傳統文化社會化的濡化面向,可以幫助我們更好地理解傳統文化社會凝聚效力的發揮;研究傳統文化社會化的涵化面向,可以幫助我們更好地思考中國傳統文化的輸出、傳播、交流與互鑒。本文将所提出的分類框架分别應用于濡化和涵化兩個具體的實例:前者立足于轉型期中國社會的慎終追遠、敦親睦族傳統文化在行動者層面呈現出的多重社會化模式,後者從文化區隔、文化傳播、文化合法化和文化延續等多個面向凸顯出面向海外的傳統文化傳播過程所需注意的不同側重點及其各自要達到的獨特目标。

一、傳統文化的社會化:一個機制性分析框架

(一) 傳統文化社會化中的“言”與“行”

寬泛而言,傳統文化的社會化意指個人對于傳統文化的認同與接納。這種認同與接納往往通過人們的“言”與“行”表現出來。所謂“言”,是指被研究對象的陳述和表達。例如,很多研究通過訪談或者問卷來“詢問”被研究對象對于特定傳統文化觀念的認同程度,這便是以“言”來展示傳統文化社會化的典型情境。與之相比,所謂“行”,則是通過考察個體外在行動模式來“确證”人們對于傳統文化的接納。例如通過考察子女對于父母的經濟或者情感支持來推斷子女對于孝道文化的接納。

“言”的社會化表現,重在意義表達和溝通。這一主張可見于語言學言語行動理論所強調的“以言行事”,即通過言語實現某種表達的意圖。布迪厄的語言交換經濟理論亦強調了言語能力(意義表達的得體)所具有的合法性意義。與“言”相比,“行”強調了傳統文化對于個體行動所具有的意義動機性。也就是說,人們外顯的行動與傳統文化規制/意義之間保持某種契合(如韋伯的扳道夫比喻)。

綜上,“言”可以理解為一種意義表達層面上的傳統文化社會化,而“行”可以理解為一種行動規範層面上的傳統文化社會化。需要指出,二者隻是社會化的表現形式不同,本文并非主張傳統文化社會化過程的“言行不一”。恰恰相反,特定類型的“言”和特定類型的“行”之間往往會存在韋伯意義上的“選擇性親和”。

(二) 将“思”引入進來

以“言”和“行”為線索考察傳統文化的社會化,重在 “聽言”和“觀行”。這一分析進路有其合理性,畢竟“言”和“行”都是傳統文化社會化的“後果”,因此語言或者行動上的傳統文化表現可以作為個體接納傳統文化的支持性證據。但是,從研究分析邏輯上看,“聽言”和“觀行”是一種倒溯式分析,有其局限。例如,對父母的支持是一種行為上的表現,但其動因既可以來自孝文化,也可以來自非文化因素(例如資源交換)。同理,人們“說”自己接納傳統文化,其背後也可以是出于與社會期望保持一緻的動機,或者是對文化劇目(repertoire)的策略性使用,而非源自對傳統文化的内化。因此,為了更好地理解傳統文化的社會化,我們需要超越這種倒溯式分析邏輯,将個體外在“言”與“行”的“前置”因素考慮進來。這種前置因素就是個體的認知特征。在“聽其言”和“觀其行”的基礎上考慮背後的“思”,從而讓我們不再停留在以“言行”為出發點的逆向推導,而是以認知特征為基礎,觀察認知特征和外在“言”與“行”的關聯模式,以此識别不同類型的傳統文化社會化機制。

那麼,如何把握“思”這一維度的特征?本文采用認知雙元過程(dual process)模型,将“思”分為“深思性”和“直觀性”兩類認知。.深思性認知指的是,人們的認知過程主要依賴于對特定事項明确的(甚至理性的)反思和深入的考量,因此常常付諸明确表達的規範、觀點或者文本。與之相比,直觀性認知是指認知過程依賴于經過長時間的生活經驗所積累下的無需或者無法明言的“成規”或者所謂“不成文”的規矩。例如,工人操作機器,可以對照說明書,也可以基于自身長期積累的經驗。前者調用的是深思性認知,後者調用的是直觀性認知。在人們的日常生活中,兩種認知模式可以針對具體的問題有選擇地激活和調用,但是二者之間并非非此即彼。相反,它們之間可以形成嵌套—組合關系。例如,深思性認知結果和直觀性認知結果都可以由深思性認知過程來綜合調用(這在認知科學中也被視為一種深思[deliberation])這一點對于理解傳統文化社會化而言尤為重要。

需要說明的是,對“思”的強調并不否定傳統文化社會化過程中的情感因素。實際上,情感因素貫穿于認知的雙元過程。一方面,直觀性認知很多時候是通過情感偏好或者拒斥來達成的。例如,人們看到不符合自身文化觀念的現象時會“自動”生成某種負面情緒。另一方面,與傳統文化社會化相關的情緒也可以有意識地通過深思的方式去構建或者激發(例如,主動勾起某種記憶來引導情緒)。這在社會學研究中可以追溯到塗爾幹的“集體歡騰”概念,同時也體現在當代社會理論有關情感問題的研究中(例如互動儀式鍊理論)。因此,這裡的認知并非狹義上的信息接收和處理,其中也伴随着個人的情感因素。

(三) 傳統文化社會化的四分類框架

用“深思性”和“直觀性”兩種認知模式來進一步區分“言”與“行”,就可以建構出一個傳統文化社會化的四分類框架。

片言:以直觀性認知為基礎的“言”可以稱為 “片言”,取隻言片語之意。此時個體所表述的傳統文化停留在一種“直觀感覺”之上。片言類型的傳統文化社會化和符像意識(iconic consciousness)概念之間存在某種聯系。符像意識是指個體通過感官體驗感受到特定物品所具有的美學意義。這種感受通常在無意識之間達成,人們雖然能直觀地說出,但并不必然意識到這種從物質表象到内在意義的跨越。從這個角度來說,片言類型的傳統文化社會化,其核心作用機制在于一種無意識之間對傳統文化意義的感性識别和陳述。因此,人們通常不會使用系統化的論述對這種感悟和識别進行表達。故而片言的社會化是“意會”意義上的傳統文化内化,并通過不系統的非正式交流得以表現出來。

俱言:深思性的認知過程和“言”相結合所形成的傳統文化社會化可稱為“俱言”。這裡的“俱”,取其全面、系統之意,意指個體可以對傳統文化形成系統化的明确表達。和片言相比,俱言狀态下人們在談論傳統文化時,所憑借的不再是個體在與傳統文化的某種物質載體相遇時所激發的無意識感受,而是基于深思熟慮的系統、完備的叙事。由于意義的完備性和交流性是诠釋的基礎,因此俱言類型的社會化重在對傳統文化内涵的系統诠釋。換言之,俱言所“言”的是“理論化”且基于系統解讀和理解的傳統文化。此外,以俱言為特征的傳統文化社會化可以通過明言傳統文化來進行公開交流和溝通。概言之,俱言相比于片言能夠傳遞更為完備的文化意義。片言所“言”出的傳統文化讓人知其然,而俱言所“言”出的傳統文化讓人知其所以然。

遵行:當我們從個體的“言”轉向“行”,同樣可以區分出兩個傳統文化社會化類型。這方面,我們首先讨論的類型可稱為“遵行”。遵行是指個體明确理解并認可某傳統文化的觀念和價值,從而在行動上遵照和貫徹這些觀念和價值。這種文化和行動之間的“遵照”關系立足于個體對于特定傳統文化價值觀念的系統了解和反思,并以此構成個人的行為動機。換句話說,人們從主觀上理解和反思了該傳統文化所主張的倫理規範或人生價值,進而從行動上予以貫徹。概言之,當個體了解某種傳統文化并遵照行動時,便達成了遵行意義上的社會化。

踐行:傳統文化社會化的最後一個類型可以稱為“踐行”。踐行強調的是人們實踐傳統文化的“自動”性。這種自動性與傳統文化的“不證自明”特征密切相關。踐行的社會化機制所具備的“不證自明”,指的是傳統文化對于行動中的個體而言具有“理所當然”的特點,在指導個體行動時具有“自我宣示性”。換言之,人們對傳統文化的接納如此之“自然”,以至于對傳統文化的任何質疑都被“懸置”起來。其結果是,人們在實踐傳統文化的過程中達到一種“自動”狀态,确知“應當”如此行動,卻不必反思“為何”如此行動。這種傳統文化和行動之間的自發關聯使得傳統文化成為一種“慣習”的來源。

遵行與踐行這兩種社會化類型彼此區别。遵行依賴于對某一特定傳統文化明确規範的遵守,因此需要時刻反思并且調用這些規範來指導行動。顯然,這需要耗費大量的認知資源,因此在日常生活所需的持續性和穩定性上有一定的局限。與之相比,踐行則基于某種特定傳統文化的 “有理性”(plausibility),因此以個體自動化的行動過程為導引,無需時時刻刻反思和援引傳統文化中明确的規範和準則。人們行動的達成不是因為明确遵從什麼,而是因為不如此做,則在情感上無法接受。這一過程不必耗費大量的認知資源,因此更具有持續性和穩定性。

綜上所述,借助于認知雙元模型,我們在理解傳統文化的社會化時,可以在個體的“言”與“行”之外引入“思”的維度,進而區分出四種不同的社會化類型。這一分析框架參見表1。值得一提的是,特定類型的“行”會與特定類型的“言”之間存在一定的選擇性親和關系。例如,人們自動踐行某種傳統文化,卻無須在言語上對這一傳統文化進行面面俱到的論述和表達,因此和片言有一定的聯系。同理,俱言與遵行之間也存在這種親和性。既然行動的來源是對某種傳統文化中明确的倫理規範的理解,那麼也就更容易形成關于這一傳統文化的比較全面的言語性陳述。除此之外,這四種傳統文化社會化類型也可以大緻置于一個次序鍊條中,從基于模糊感受的片言出發,經過系統學習達到俱言的狀态,進而由言入行,切實地遵照傳統文化行事,最後達到一種“日用而不知”的踐行狀态。

(四)四分類框架的理論脈絡、本土表達與對一般社會化理論的啟示

上文提出的類型學劃分有其文化社會學的學理脈絡和淵源。片言表現出的文化識别本質上是一種分類機制,這一機制在現象學研究中多有讨論。舒茨指出,個體通過類型化(typification)的方式來識别被交往對象,從而保證日常生活中溝通的順利進行。而诠釋則強調了個體對傳統文化進行系統化闡釋的能力,這種系統闡釋是文化工具箱理論中行動者合理化自身行為時所必需的。至于行動層面的價值導引,則是自韋伯以來直至帕森斯結構功能主義所一以貫之的分析範式。最後,對于傳統文化的實踐是布迪厄和吉登斯等晚近社會學理論家所尤為強調的個體行動動因。可見,本文所提出的這一四分類框架在文化社會學領域具有比較清晰的理論脈絡。

除了延續文化社會學的理論傳統之外,本文提出的分類框架也具有本土理論淵源。從“言”的角度來看,片言與俱言的區分體現的是費孝通提出的文化自覺和文化無意識之間的辯證關系。文化自覺要求在中西方文化交流過程中,對中華文化有透徹、準确的認識,這與我們所提出的俱言相一緻。而文化無意識則強調文化是個人内在的“自然而然”的道德力量。與之相關的本土化表述包括“自然知”“不學而能”“不慮而知”“我固有之”等。顯然,這和我們提出的片言是相通的。片言和俱言的區别和聯系,從某種意義上展現了文化上的意識和無意識之間的動态變化。除了“言”之外,遵行與踐行的區别和聯系也能夠找到本土理論淵源。如宋明理學中朱熹所主張的對儒家文化的“力行”與王陽明所主張的“實行”之間的區分。“力行”強調的是“名此理而力行之”,即要對文化有一個系統的掌握之後遵照實行。這種“論先後,知為先”的主張與我們提出的“遵行”之間存在一緻性。但是“實行”的觀念則主張知行合一,也就是我們所熟知的“知之真切笃實處即是行,行之明覺精察處即是知”。因此,“實行”的理念與“踐行”相關。

本文所提出的傳統文化社會化的四分類框架對于一般意義上的社會化理論也具有啟示意義。現有社會化理論有兩個局限:其一,重社會化後果而輕社會化機制。其二,重被動無意識社會化而輕主動有意識社會化。對應第一點,本文将社會化的過程細化為不同認知模式下言與行方面的差異性表現,直面了社會化“如何達成”的機制性問題。對應第二點,四分類框架明确表明,個體的社會化過程不完全是無意識的被動過程。人們完全可以如俱言或遵行那樣有意識地主動社會化。這些理論上的補益凸顯了本文提出的分類框架的學術價值。

(五)四分類框架與傳統文化的動态發展

傳統文化的社會化研究需要避免“帕森斯式”的文化研究陷阱,将文化看成一種固定化了的事物從而缺乏對文化變遷一面的考察。傳統文化社會化片言—俱言—遵行—踐行的四重機制提供了一個獨特的分析視角來理解傳統文化随實踐而“變化”“取舍”的一面。

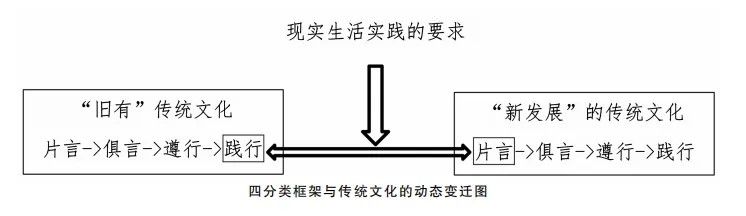

具體而言,傳統文化 “文本”層面的系統化總結或者抽象容易形成一種路徑依賴式的傳承機制。因此,傳統文化變遷與更新的動力,往往來自行動者具體的社會實踐。俱言和遵行都立足于系統化的傳統文化“知識”,因此對這兩類傳統文化社會學模式而言,傳統文化變遷動力相對較小。與之相比,行動者在具體的社會情境下踐行傳統文化的觀念和價值時,會因為和生活世界産生多方面的接觸而獲得更多的機會來感受到情境性實踐對于傳統文化變革的現實要求,這種要求進而成為經驗層面上傳統文化變革與發展的動力。從這個角度來看,踐行的傳統文化社會化過程雖然讓傳統文化以一種“不言自明”的方式呈現出來,但是也正因為踐行發生于現實生活經驗之中,反而也是最有可能激發傳統文化變遷的一種社會化類型。因此,如下圖所示,就“舊有”的傳統文化而言,從俱言和遵行向踐行的過渡體現出的是變遷動力逐漸加強的過程。

而在形成“新的”經過轉化和發展的傳統文化之後,這種“新發展”的傳統文化的傳播與普及同樣涉及片言—俱言—遵行—踐行的類型化過渡。例如,“新發展”的傳統文化反映到行動者這裡,一開始或僅為一種“直覺”,也就是“感覺到”傳統文化與以往不同。此時,行動者對于新發展出的傳統文化何以适應現實世界的“需求”還停留在一種“直觀感覺”之上。經過轉化和發展的“新”的傳統文化究竟應該呈現何種系統化特點,對于一些行動者而言還隻是停留在“片言”階段。但是,當此種“新發展”的傳統文化持續存在且影響力日漸積累,行動者将不得不正視和反思與當下現實社會相适應的“新發展”的傳統文化是什麼樣的。這種系統思考便促成一種“俱言”的社會化狀态。當然,即使行動者可以系統陳述這種“新”的傳統文化,也并不代表行動者會“自動”實踐這種轉化發展後的傳統文化。相反,由于引入了新的文化要素,行動者或許“不得不”時刻反思“新”的傳統文化,以便按照其行事,以此減少個體行動與現實生活場景之間的張力。這實際上是一種“遵行”的狀态。最後,通過“遵行”進行了長時間的“練習”之後,個人對于“新發展”的傳統文化的實踐做到了“日用而不知”,逐漸轉向一種自動的狀态來“踐行”傳統文化。

綜上所述,本文提出的傳統文化社會化的四分類框架除了可以用來分析傳統文化何以為行動者所接納,也可以用來分析傳統文化的轉化和發展過程。“舊有”和“新發展”的傳統文化之間在社會生活實踐過程中形成了橋連,展現了二者之間的變化遞進關系。

下面的讨論将展現本文提出的類型學劃分的現實價值。如上文所述,傳統文化的社會化可以基于社會化對象區分出兩種類型:一種是本國居民對于傳統文化的傳承和延續(濡化);另一種是他國居民對于傳統文化的借用和接納(涵化)。對應于前者,我們所分析的實例是中國社會慎終追遠、敦親睦族的文化在個體層面上的多元經驗表現。對應于後者,我們所分析的實例是以傳統文化為核心要素的海外文化傳播。這種社會化的内外之分凸顯了傳統文化社會化的雙元性:既要立足中華文化的主體性,以傳統文化提升民族凝聚力和向心力;又要堅持開放包容、加強國際文化傳播能力建設、促進文明交流與互鑒。

有幾點需要說明:第一,慎終追遠、敦親睦族的傳統文化是作為一個經驗實例來呈現的。傳統文化本身的内容更為豐富,也随社會發展實踐而有所變化。第二,由于本文的關注點是傳統文化的社會化,因此對海外文化傳播與文明互鑒的讨論也是從對中國傳統文化在海外的認可和接納的角度展開的。但是,這不意味着海外傳播的文化就隻能是傳統文化,隻是對其他文化類型的分析超越了本文的讨論範圍。第三,濡化和涵化的區分在于社會化的對象不同。但是,無論哪一種社會化,其在具體機制上都是相通的,這也是兩個實例都可以應用本文提出的機制性分類框架的原因所在。第四,本文提出的類型學框架并不局限于上述兩個經驗實例。例如,我們也可以将這一框架應用于分析組織文化或者亞文化如何被團體成員内化。故而本文提出的分析框架具有比較廣泛的應用場景。

二、實例I:慎終追遠、敦親睦族傳統文化的濡化

(一)社會背景

我們将上文提出的傳統文化社會化的類型學劃分應用于分析慎終追遠、敦親睦族的傳統文化。慎終追遠指的是要謹慎對待父母的離世并追念遠代的祖先,而敦親睦族指的則是厚待親人,和睦家族成員。這一文化是傳統家族文化的核心要素之一,通過強調家族團結與延續,達成提升社會團結、增強社會凝聚力的重要功能。在當代中國社會,慎終追遠、敦親睦族的傳統文化仍舊具有旺盛的生命力和不可忽視的影響力,其對于轉型期社會生活個體化、碎片化和世俗化等問題不失為一劑良藥:通過強調家庭層面的曆史傳承,慎終追遠、敦親睦族的傳統文化不僅有助于培養個體善始善終的人生理想和承上啟下的社會責任,還能夠通過凸顯家門和家風的重要性帶來道德的延續,從而促進社會整體的和諧穩定。因此,為了在個體層面弘揚慎終追遠、敦親睦族的傳統文化,需要對其社會化過程進行具體分析。

(二)慎終追遠、敦親睦族傳統文化的多重社會化表現

對照上文對于片言、俱言、遵行和踐行的概念區分,慎終追遠、敦親睦族的傳統文化在達成社會化時,可以呈現出多種類型,如表2所示。

慎終追遠、敦親睦族傳統文化的片言社會化,其經驗表現是,可以對喪禮、祭祖、家族集體活動等儀式、器具或者符号(例如,清明節的掃墓或者家中放置族譜等)進行文化意義上的識别,直觀地“明白”這些儀式或符号與慎終追遠、敦親睦族傳統文化的關聯性。但是,這種識别是符像意義上的“即時感受”,更多停留在“看出來”的層面,且對于這一傳統文化的陳述缺乏系統性和理論性。與之相比,俱言的社會化則強調了對慎終追遠、敦親睦族傳統文化陳述的意義完備性和對該文化的深度掌握和思考。此時,個人不僅能“認”出來,還能系統地“說”出來慎終追遠、敦親睦族的傳統文化所具有的倫理規範。特别需要強調的是,對于慎終追遠、敦親睦族傳統文化意義的闡釋尤為重要,因為這直接關聯着這一傳統文化的“存在基礎”,亦關系到人們是否能夠真正理解這一傳統文化。

舉一個簡單的例子,家譜是一個家庭慎終追遠的重要物質載體。通過家譜,後世子孫能夠獲知家族繁衍、家規以及具有典範意義的先人事迹等。俱言的社會化要求在經驗層面上能夠對家譜的内容、功能以及意義進行闡述。與之相比,片言則隻是停留在“模糊”識别的階段,能夠認出來家譜是關于家族和祖先的某一物品即可。從片言到俱言,體現的正是慎終追遠、敦親睦族文化逐步“明言”的學習過程。一個家庭中的幼兒對于家譜的認知一開始隻是能說出它“和祖先有關”這樣的模糊性判斷。但是會漸漸通過學習相關知識以及個人系統化的思考,講出家譜背後所謂的“道理”或者“叙事”,這本身就是一個對家譜文化意義的理論诠釋過程,在言語表現上達到了由模糊的“點”到全面的“面”的系統性轉化。

從言語轉向行動,對慎終追遠、敦親睦族傳統文化的遵行表現在個體學習和掌握這一傳統文化之後,經由反思與内化,做到時刻以慎終追遠、敦親睦族的道德規範來要求自己,體現出與這一傳統文化相一緻的行動模式。仍然以家庭中年幼成員的教化過程為例。在這一過程中,家族曆史、家族成員譜系或者家規的闡釋構建了一個明确且可明言的傳統文化意義體。而家中年幼成員通過學習、了解和認同這一意義體,在外顯的喪禮和祭祖等活動中保證和傳統的規範要求保持一緻。這裡的行動之所以是遵行,是因為這些家庭成員在行動過程中需牢記和時刻調用所學習到的具體道德規範(如喪禮上的各種禮儀等),并在相應場合“力行”出來。與之相比,到了踐行類型,人們從事與慎終追遠、敦親睦族傳統文化相關的活動,其動因就不在于遵從明言的道德規則,而是一種“完全意義上”的内化。此時,按照特定的方式從事喪禮和祭祖等活動成為個人自然而然所要做的事情。人們不需要激活或者援引明言的道德價值,而是自然而然地做,且認為不這樣做是“不合适”的。當然,這其中也會涉及情感因素。例如,對于違背這一傳統文化現象發自内心的反感。這種完全意義上的内化類似現象學社會學意義上的“懸置”。

通過将本文提出的多分類框架應用于慎終追遠、敦親睦族的傳統文化,以下幾點可以進一步讨論。第一,就言語而言,片言與俱言的區分在于個人是否需要言語上對于傳統文化有系統和完備的闡釋;就行動而言,遵行與踐行的區分在于行動的“自發性”和“不容置疑性”。因此,慎終追遠、敦親睦族的理想社會化狀态應當是在言行兩方面的“接納”,即言語上的“言之有理”和行動上的“計不旋踵”。二者的區别僅在于發揮主導作用的認知機制有所不同。這方面也體現出了“思與言”和“思與行”之間的差異。發轫于個體不同的認知模式,落實在語言和行動上,我們判斷其“接納”與否的标準也不盡相同。

第二,雖然傳統文化社會化的四個類型在理論上是并列的,但是在經驗層面上,不同社會化類型主導的個體數量或許并不平衡。從中國社會的大傳統—小傳統區分來看,大傳統下少數個體呈現出的傳統文化社會化機制應當是俱言+遵行,而小傳統下大多數人呈現出的傳統文化社會化機制應當是片言+踐行。之所以如此,是因為隻有少數經過特别學習的人才能夠比較全面深入地了解慎終追遠、敦親睦族這樣的傳統文化背後的系統知識。這種學習過程決定了其涉及的個體數量不會太多。相比而言,大多數人并不會對慎終追遠、敦親睦族有深入系統的學習和了解,他們無論在言語上還是行動上都隻是基于對傳統文化的某種模糊性認知或者對他人的簡單模仿。此時,傳統文化“言”的一面更多停留在某種感覺之上,而落實到行動層面,也偏向于“不問究竟,行動便是”了。

第三,慎終追遠、敦親睦族的傳承和延續或許并不适用于“越辯越明”的科學邏輯。人們對于傳統文化的模糊認識并不會阻礙其在現實生活中直觀辨識或者實踐這種文化。恰恰相反,人們不必耗費大量的認知資源來學習和掌握系統性的專門知識,從而可以在低認知資源消耗的情況下讓生活世界變得有意義。如果慎終追遠、敦親睦族的傳統文化要事事如儒家經典那樣精細、龐雜(例如,《禮記》中對于周禮的記述),則人們不得不花費大量時間和精力進行專門的鑽研,此時傳統文化的“不證自明性”反而在人群之中難以達成。實際上,一旦傳統文化開始進行理論化的抽象,就成了一種可以對其辨析和質疑的可分析對象,這在一定程度上反而會“相對化”傳統文化,有礙于其在現實生活中以一種“不言自明”的方式進行傳播。

三、實例II:面向海外的傳統文化涵化

(一)社會背景

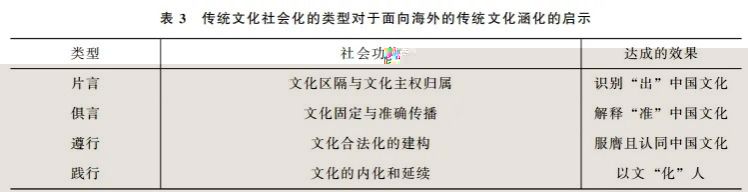

傳統文化社會化的四分類框架也可以幫助我們從機制的角度更好地理解面向海外的傳統文化涵化過程,提升傳統文化的傳播力。面向海外的傳統文化涵化是增強中華文明傳播力與影響力的重要手段。其所希望達到的目标之一,就是在國際輿論環境下提升中國傳統文化在其他國家居民中的接納程度,而這正是傳統文化社會化的核心要義。從本文提出的類型化框架出發,我們可以勾勒出面向海外的傳統文化涵化所具有的多重側重點和各自希望達成的獨特效果,主要觀點總結為表3。

(二)“面向海外的傳統文化涵化”的多重側重點及其效果

片言的傳統文化社會化強調了文化元素的識别。因此,片言的涵化達成的是文化意義上的“區分”,即要求涵化對象能夠快速将“中國”傳統文化從“非中國”傳統文化中辨别出來,凸顯出文化上的“邊界感”。這一社會功能的發揮要求我們尤其在“中國”二字上下功夫,強調文化傳播過程中的“文化歸屬”或者“文化主權”。也就是說,在傳遞傳統文化信息的時候,“中國”和“非中國”之分不能夠模糊,其所使用的文化傳播工具(例如符号、儀式等)應當具有鮮明的“文化歸屬”,讓涵化對象迅速将這些文化傳播工具所釋放出的信号和中國聯系起來,以達到識别出中國文化元素的效果。這種識别性可以看作海外中國傳統文化涵化的起始點,即“認出”中國傳統文化。在此意義上,以片言來對中國傳統文化進行快速甚至“符像化”的識别代表了一種“第一印象”下的基本文化“主權”的判斷。如果這一判斷無法達成,那麼某一文化活動、信仰或者儀式在涵化對象看來就不必然和“中國”關聯起來。系統化的文化傳播便無從談起。

與片言相比,俱言的傳統文化涵化則重在助力文化傳播。這裡所謂的文化傳播并不是一般意義上的文化信息或者符号的傳遞,而是圍繞中國傳統文化的固有價值和意義進行理論化“叙事”意義上的傳播。這要求我們針對傳統文化提供一套内部一以貫之的系統化知識,這種知識不僅能夠告訴涵化對象中國傳統文化是什麼,還要能夠解釋中國傳統文化的“意義之問”。通過系統化的言說,讓涵化對象不僅能夠意會,還可以言傳中國傳統文化。因此,以俱言為導向來實施面向海外的傳統文化涵化要求诠釋“準”中國傳統文化的意義,讓涵化對象不僅可以識别出特定傳統文化的中國歸屬(片言),還能夠明确說出這些傳統文化内在的邏輯和意義,講出“背後的道理”。因此,俱言往往需要涵化對象對中國傳統文化有一定的學習和系統掌握。

從遵行的角度看面向海外的傳統文化涵化,我們就不再停留在言語表達層面,而是開始落實到涵化對象具體的行動之上。基于這一傳統文化社會化類型,海外居民之所以在行動上體現出中國傳統文化,是因為他們認同這一文化并時刻以其要求來規範自己。對于面向海外的傳統文化涵化而言,這種通過認同所達成的行動本身體現了他國居民對中國傳統文化的服膺。從某種意義上講,遵行可以看成是俱言的後果,即了解文化“叙事”後所達成的預期效果。需要特别指出的是,當涵化對象從言語轉向外顯的行動之後,傳統文化對于涵化對象而言更具有合法性意義上的壓力。這是因為,無論片言或者俱言,考慮的都是言語層面的表達。這種表達可以保持一種較低的社會公開性,即不必外顯于個體的社會生活之中(例如,人們可以“雖可明言,但不言”)。但是到了遵行階段,人們與中國傳統文化相一緻的行動就會“展示”出來,并通過社會互動為他人所知。這種“社會性宣示”會成為一種社會機制作用于行動者,強化其對中國傳統文化的遵行。因此,從“言”到“行”所表現出的社會外顯性提升了傳統文化相對于涵化對象的合法性。

最後,踐行的涵化則上升到了一種真正意義上的内化。此時,涵化對象真正做到了“實踐”中國傳統文化,将其作為一種指導行動的自然而然的準則或者慣習。那麼,面向海外的傳統文化涵化就已經從“講”上升到了“為”,且這種“為”不是有意為之,而是無意之間的行動表現。涵化對象在不自覺之間成了傳統文化的實踐者和傳遞者。經由這種完全内化的過程,踐行起到了在海外“傳播”和“延續”中國傳統文化的功能。如果此種個體化實踐行為具有社會公開性,則涵化對象會自下而上形成某種關于中國傳統文化的“共同意識”。此時,實踐中國傳統文化不再是單個人的事情,而是上升到一種公共文化的層次,成為一種集體性的社會力量。可以說,通過踐行,面向海外的傳統文化涵化達成了我們傳統意義上的以文“化”人的效果,讓涵化對象能夠下意識地“做”,在文化意義上成為一個“中國人”。

以傳統文化社會化為理論視角來分析面向海外的傳統文化涵化,凸顯了不同社會化類型所隐含的獨特側重點及其各自希望實現的現實效果。針對這一論辯,有兩點需要說明。其一,不同的傳統文化社會化類型之間的轉化并非易事。例如,對中國傳統文化元素的識别和诠釋并不必然帶來他國居民對于中國傳統文化的服膺與踐行。換言之,面向海外的傳統文化涵化,不同的社會化類型可以幫助他國居民或識别中國傳統文化、或理解中國傳統文化、或服膺中國傳統文化、或踐行中國傳統文化。但是識别與理解并不自動過渡到服膺和踐行。故而四種社會化類型之間不可作簡單混同。其二,對于面向海外的中國傳統文化涵化的既有讨論往往偏向于“言”。但是,傳統文化社會化的不同類型強調了除了“言”以外,還有“行”的一面。甚至可以說,以“行”的形式展現中國傳統文化,無論是遵行還是踐行,都應當是面向海外傳統文化涵化的題中之義。這是因為,在全球文化交往日漸加深的今天,他國居民的文化選擇亦日漸多樣化。這就決定了每個國家的居民并不總是以本國主流文化為藍本實現文化的社會化。因此,在國際交往過程中傳播中國傳統文化就不應僅停留在讓他國居民了解和掌握中國傳統文化的“言”這一層面,而是應當充分認識到以文“化”人的可能性,實現從“言說”向“行動”的過渡。

四、傳統文化社會化及其創新與發展的實現路徑

本研究的核心論辯是通過辨析“言”與“行”背後的“思”在深思性與直觀性認知模式上的區别,來建構傳統文化社會化的類型化體系。因此,為了實現不同類型的傳統文化社會化,我們需要從不同性質認知特征的培養入手。具體而言,深思性認知的塑造需要傳統文化在自身物質性(materiality)建設方面的努力,而直觀性認知的培養則需要加強場域(field)的建設。

物質性建設:所謂傳統文化的物質性,是指通過某種具象化的物質形式來承載與表現傳統文化。這對于傳統文化的社會化非常重要。原因在于,中國社會傳統文化長期以來在物質載體方面缺乏獨立性。借用學者楊慶堃的術語,這一特點被稱為“彌散性”。然而,由于深思性的傳統文化社會化需要讓行動者感受到“明确”且“固定”的傳統文化,因此穩定且獨立的物質性載體就顯得尤為重要。否則,傳統文化便不得不附着于各種易變的其他性質的物質載體之上,成為無根之木。因此,本文所主張的傳統文化物質性建設強調傳統文化自身需要凝練成為某種固定化了的社會“物”。具體而言,我們可以從兩方面努力:一是加強對傳統文化的理論化和體系化。理論化和體系化的本質是一種理性化的抽象、質證和總結,讓傳統文化成為一種文本意義上的意義體。且此種文本應當具有統一性的特征,從而讓傳統文化能夠以一種相對“标準”的方式得到傳播。二是強化傳統文化品(objects)的建設。這種文化品立足于理論化和體系化的傳統文化文本,在個體生活中起到一種“标識”出傳統文化的作用。如果說傳統文化的理論化和體系化是在思想和概念層次上為物質性打下基礎,那麼傳統文化品的建設則為物質性直接提供了載體。正如文化菱形理論所言,通過此種文化品,文化的生産者和接收者(傳統文化社會化的對象)之間得以有效聯結。

場域建設:直觀性認知所依據的并非物質性的文化對象,而是要求傳統文化社會化對象在具體的實踐環境下,經由個人與外在環境的反複互動來達成慣習的培養。這種環境亦可以稱為“場域”。就傳統文化傳播,尤其是就面向海外的傳統文化涵化而言,場域建設需要考慮以下幾點:首先,場域的拓展。在社會學既有文獻中,培養慣習的場域往往落腳于中觀層面(例如,文化資本起主導作用的場域是教育領域)。但我們面向海外的傳統文化涵化的場景是更為複雜多變的國際環境。因此,就中國傳統文化社會化的片言或者踐行而言,構建和培養慣習的場域需要有更為宏觀層次的考慮。例如,這種場域是跨社會的,而非局限于一個社會或者社會中的特定部門。其次,場域交錯性(intersectionality)。既有文獻對場域的讨論傾向于劃分出不同類型的場域,并關注特定場域内與其匹配的獨特慣習的培養。因此,這方面的研究更加強調場域間的區分。但是,在傳統文化社會化過程中培養直觀性認知,不能局限于特定的所謂文化場域(如藝術品品鑒領域),而是應當将文化環境的塑造交錯于國家間政治、經濟以及社會交往之中。也就是說,在向海外宣介中國文化、構建文化強國的過程中,文化場域的塑造要與國家間政治交往、經貿往來以及社會成員互動形成互嵌。故而單就傳統文化社會化而言,場域間的交錯性會顯得更加重要。最後,慣習的移植性(transportability)。在中國社會,傳統文化的社會化向來強調慣習的移植。例如,傳統的家國情懷就是典型的從家庭場域向國家場域的慣習遷移。因此,在促進傳統文化社會化的過程中,也需考慮其他特定場域環境下的慣習如何移植到别的場域,即在不同場域環境下尋找傳統文化上的共通性。

雖然本文的研究主題是人們如何接納傳統文化,但這并不意味着個體隻是傳統文化的被動接收者。恰恰相反,我們需要發揮個體的能動性,展現出傳統文化在新的曆史時期的新内涵和新形象。為了做到這一點,我們可以從兩種基本認知模式的區分出發進行思考。對于俱言和遵行而言,雖然它們通常涉及傳統文化系統化的知識,但實現俱言和遵行并非照本宣科的強行灌輸,而是應當将傳統文化從固定的文本内容轉化為日常生活中鮮活的榜樣和案例,以其讓大家更好地将文本與生活勾連起來,了解和掌握傳統文化并付諸言行。對于立足于直觀性認知的片言和踐行而言,雖然它們的培養需要長時間的實踐積累,但這一過程中,我們完全可以有意識地引導,通過設計參與性廣的活動來形成文化認同,以深思性的設計促使大家在特定的實踐場域中完成傳統文化的“做中學”和“做中感悟”。傳統文化的社會化雖然離不開繼承中國古代文明和吸收國外傳統文化,但關鍵點仍在于通過人民性的實踐推進古今相通和文明互鑒,以實現“闡舊邦以輔新命”的主張。在這個過程中,如何從機制上把傳統文化和社會行動者更好地關聯起來,是本文所要着重解決的一個問題。

結語

伴随物質生活水平的極大提升,人們在文化認同和生活意義等方面的需求越發急切。中國社會的傳統文化體現了中國人的文化基因,對于滿足當下社會的文化需求具有先天優勢。故而,從機制層面進一步探究傳統文化的社會化,事關國民精神文化需求的滿足以及中華民族文化價值的延續與發展。此外,在國家間交往過程中,傳統文化越發成為國家和國民身份認同構建過程中的重要資源。一國的傳統文化在其他國家和社會的傳播與實踐也體現了一個國家的“軟實力”。因此,傳統文化的社會化議題也事關國家形象和國際影響力。

通過構建傳統文化社會化的不同類型,我們從機制分析的角度推進了文化社會學對于現代社會傳統文化議題的讨論。具體而言,對社會現代化轉型過程中傳統文化的研究需要突破既往簡單線性現代化的理論模型,從不同的側面描述和論證傳統文化在創造和轉化過程中與現代性的相合性。然而,僅僅确立傳統文化與現代性之間的相容與相合并不足以幫助我們發掘傳統文化的積極要素,形成積極的社會效應。從這一角度出發,本文所構建的傳統文化的社會化分類框架在具體機制上向前推進了一步,回應了“何以”的問題,從而加深了我們對于傳統文化在現代社會“自立”與“自為”的理解。

本研究也存在一些未盡的議題。社會化隻是理解面向海外傳統文化涵化的多種理論視角之一。雖然這種理論視角有其自身優勢,但理論層面的抽象讨論不可避免地會把某些社會現實“簡單化”。傳統文化的社會化及其實現路徑偏重于從文化建設的角度來分析海外傳統文化涵化,但是為了達成涵化的多重預期效果,仍有很多超越文化領域的現實問題需要解決。例如,身處他國的個體在理解、接納乃至踐行中國文化時可能會面臨所在國主流文化的潛在“約束”或當地民族主義的樸素情感帶來的張力。在此意義上,如何應對社會諸多層面針對中國傳統文化社會化的多重阻力,需要更為細緻的分析,這可以成為未來社會科學研究的主題之一。

〔本文注釋内容略〕

來源:《中國社會科學》2024年第4期